お役立ちコラム

column

快適なオフィスレイアウト12選!レイアウト作成の流れなど解説

2024年12月05日

オフィスレイアウトは社員のモチベ―ションアップや効率性など企業活動を推進するうえで非常に重要です。

よくあるレイアウトには対向型や背面型があります。そのほかにも、ブース型、フリーアドレス型など、最近はさまざまなレイアウトが登場し、企業の個性を表すものとして、さらに進化し続けています。

オフィスレイアウトを考える際には、企業のコンセプトやオフィスの目的に応じたレイアウト作りが重要です。

この記事では、オフィスレイアウト12選と題して代表的なオフィスレイアウトを紹介します。合わせて、オフィスレイアウトを設計する流れも解説します。オフィスレイアウトを考える際には、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

快適なオフィスレイアウト12選

ここで、オフィスレイアウトとして代表的なレイアウトを12種類ご紹介します。どのレイアウトも魅力的なものばかりです。ぜひ、オフィスレイアウトを考える際に参考にしてみてください。

・対向型レイアウト

対向型レイアウトは、デスクを挟んで対面形式で椅子が配置されるレイアウトです。

昔からあるレイアウトで、現在でも最もよく採用されるレイアウトといえるでしょう。隣の人だけではなく、対面の人ともコミュニケーションをとりやすく、オフィス向きのレイアウトです。近年では、仕切り板を設置することもあり、仕事に集中しやすい環境が整えられています。

一方で仕切り板などない場合は、対面、隣の人が気になりやすく、仕事に集中しにくい点もあります。

・左右対向型レイアウト

左右対向型レイアウトは、列ごとにデスクの方向を逆向きに設置したレイアウトです。列の間を仕切ることでプライバシーを保てます。仕切り板の代わりにキャビネットを置くことで収納スペースも確保できます。

仕切り板を配置するとコミュニケーションがとりづらく、変則的な配置のため電源タップやLAN配線が複雑になりやすい点がデメリットです。

・クラスター型レイアウト

クラスター型レイアウトは対向型、左右対向型を組み合わせたレイアウトです。

左右対向式が列によって向きを変えているのに対して、クラスター式はひと席ずつ対称に配置する点が異なります。対向型レイアウトの対面デスクを間引いた配置をイメージすればわかりやすいでしょう。

席の空間を広くとれるほか、対面の人と視線が合わないためストレスがかからない点はメリットですが、オフィススペースの効率は悪くなります。

・背面型(ベンゼン型)レイアウト

背面型(ベンゼン型)レイアウトは、対向型レイアウトとは逆に、椅子を挟んで背中合わせに座るレイアウトです。背後の人とコミュニケーションをとりやすいメリットがあります。椅子を引いたときにも背面の人とぶつからないように十分なスペースをとることが重要です。

背面型の場合、オフィススペースを有効に活用でき、回転椅子を採用することで座ったままでも背面の人とコミュニケーションがとれる点もメリットです。

・ブース型レイアウト

ブース型レイアウトは、同じ方向の各席を仕切りで囲ったレイアウトです。背面型に似たデスクの配置をしていますが、必ずしも背面型のように椅子を挟んでデスクを配置するわけではありません。

個人のスペースが確保されているため、集中して仕事に取り組めます。個人スペースを確保したい場合は、ブース型レイアウトにするとよいでしょう。

・同向型(並列型)レイアウト

同向型(並列型)はデスクを等間隔で並べて椅子を一方向に並べたレイアウトです。一般的に、大会議室やセミナールームといった多数の人が集まる場所に向いています。

しかし、隣の人以外とはコミュニケーションをとりづらく、収納がないうえ電源タップやLANケーブルがむき出しになるなど、デメリットもあります。このような理由から、執務室で同向型レイアウトを採用することはほとんどありません。

・クロス型レイアウト

クロス型レイアウトは、デスクを90度ごとに組み合わせて十字にクロスさせたレイアウトです。クロスさせたデスクの中心に、さらに正方形のデスクを配置します。

チームやグループで仕事をする際には適したレイアウトですが、スペースを効率よく使えず、収納スペースを確保しにくい点がデメリットです。

・ブーメラン型(リンク式)レイアウト

ブーメラン型(リンク式)レイアウトは、120度に開いたL字型デスクをブーメラン状に組み合わせたレイアウトです。

1人あたり3つのデスクスペースを利用できるため、仕事場所を広く使えるメリットがあります。それぞれのデスクにモニターを設置することも可能なため、複数の仕事を同時並行で進められる点もメリットです。

しかし、その分スペースを必要とするため、オフィスを効率よく使用できないデメリットがあります。

・卍型レイアウト

卍型レイアウトは、デスクを卍型に並べたレイアウトです。

複数の人と対面できるため、コミュニケーションをとりやすいメリットがあります。デスクスペースも広く、多くの資料をデスク上に広げられる点もメリットです。

一方で、卍型にデスクを配置するため広いスペースが必要となり、オフィス空間を効率的に使用できないデメリットがあります。

・フリーアドレス型レイアウト

フリーアドレス型は外勤者向けにデスクと椅子が用意されたレイアウトです。

固定席ではないため誰でも利用できるメリットがあります。外回りの多い営業担当者、リモートワークを中心に業務を担当する人がオフィスに立ち寄った際、すぐに仕事に取りかかることができます。フリーアドレス型レイアウトを採用する場合は、合わせて無線LANやOAタップなど整えるとよいでしょう。

自由に使えるフリーアドレス型レイアウトですが、収納スペースがないため別途ロッカーなどを整備することも重要です。

・集中個別ブース

集中個別ブースは、カプセル型など個人用に作業場所が設置されたレイアウトです。

ブース型レイアウトと違う点は、個室として作業スペースが完全に隔離されている点です。カプセル型以外にもブラウジングチェアなど1人で使用することを前提としているため、集中して作業に取り組みたい人向けのレイアウトであるともいえます。

ただし、個別ブースの数が多すぎるとオフィスの居室を効率的に使用できなくなるほかに、従業員がブースにこもったままになり、オフィスに活気がなくなります。そのほかにも、業務に関係のある作業をしているのか把握できず管理できなくなる点には注意が必要です。

・ABW

ABWはActivity Based Workingの略で、従来のオフィスレイクとはまったく違った視点の新しい働き方にもとづくレイアウトです。

働き方に応じて場所を変えることで気持ちをリフレッシュさせ、効率性を高められるメリットがあります。そのため、自由な発想でオフィス空間をデザインしている点が、これまでとは大きく異なります。

一見するとリフレッシュルームに近いようなソファと観葉植物が配置され、吹き抜けであったり格子状のデザインが施された壁であったりと、新たなアイデアを創出するのに最適なレイアウトを作ることが重要です。

オフィスレイアウトを作成する際の流れ

オフィスレイアウトは、以下の流れに沿って作成することが一般的です。

・コンセプトを明確にする

・利用目的を明確にする

・執務室や会議室など面積配分を考える

・面積にもとづきゾーニング計画を立てる

・動線計画・基準寸法計画を立てる

・家具やOA機器など配置を考える

・間取り図を作成して確認する

それぞれのステップについて解説します。

・コンセプトを明確にする

はじめに、オフィスのコンセプトを明確にしましょう。

オフィスは会社の社風や雰囲気が現れる場所です。会社のブランドやイメージを表現するとともに、いかに従業員が働きやすい環境とするのかが重要ともいえます。とはいえ、無理におしゃれな雰囲気を醸し出そうと費用をかける必要はありません。シンプルで衛生的な環境も従業員にとっては働きやすいと思える大事な要素のひとつです。

オフィスレイアウトを考えるうえで、重視するコンセプトを洗い出し、整理、検討してみましょう。

・使用目的を明確にする

次に、オフィスの使用目的を明確にします。

オフィスの利用目的は、主に以下の3種類に分かれます。

・事務作業など内勤者向け

・営業やリモートワークなど外勤者向け

・商談やセミナーなど来客者向け

オフィスで働く人が多い場合、内勤者向けのオフィスとしてデスクの間隔を広くしたり、リフレッシュスペースを設けたりして従業員が働きやすい環境を整備するように意識する必要があります。

一方、営業担当者や外勤が多いオフィスの場合は、フリーアドレスタイプのデスクを多めに配置するようにして利便性を高める工夫をしましょう。

来客者が多ければ、エントランスを落ち着きがあり明るいイメージにするなど、コンセプトとともに利用目的を明確にしてレイアウトを考えることが、オフィスレイアウトを最適化するうえで非常に重要です。

・執務室や会議室など面積配分を考える

コンセプトと使用目的を明確にしたうえで、オフィス内の面積配分を考えます。

一般的には執務室が全体の約55%、会議室14%、役員質9%、リフレッシュコーナー7%、共有スペース約8%、通路7%がバランスのとれた面積配分です。もちろん、従業員数や来客人数、コンセプトによって面積配分は変わります。

これらの要素を加味して、働きやすいオフィスとなるように面積配分を考えることが重要です。

・面積にもとづきゾーニング計画を立てる

面積配分が決まったところで、ゾーニング計画を立てます。

たとえば、エントランスと近い位置に応接室や会議室を配置し、ひとつのゾーンとします。役員室や極秘資料を扱うゾーンは、エントランスとは離れた位置の配置が必要です。このように、各ゾーンの役割を考慮したうえで、関連性のあるゾーンを近くするなど、機能性、利便性の高いゾーニングをすることが重要です。

・動線計画・基準寸法計画を立てる

ゾーニングを考慮するうえで、合わせて動線計画・基準寸法計画を立てます。

動線とは、人がスムーズに効率よく移動するための経路を意味し、たとえば、執務室から共有スペースの複合機で印刷をして会議室へ資料を持ち込むなどが挙げられます。一連の作業で発生する人の流れをいかに効率よくするのか、無駄な流れはないのかを考慮することは効率性や生産性に大きくかかわるため非常に重要です。

同時に、基準寸法計画も立てなければなりません。基準寸法とは、配置したデスクの間隔や、椅子を引いたときのスペースなど動作に支障のない寸法を指し、それぞれの寸法には目安があります。

なお、オフィスの寸法のうち、全体スペースや通路幅は建築基準法、事務所衛生基準規則などによって定められています。

しかし、デスク間のスペースや、デスクと壁のスペースなど、細かな寸法は法律で決められているわけではありません。一方で、効率がよくストレスを感じさせない寸法の目安は、日本オフィス家具協会(JOIFA)より目安の数値が提示されています。オフィスレイアウトを立てるうえで参考にするとよいでしょう。

・デスクや什器・OA機器など備品の配置を考える

ゾーニングや動線計画、標準寸法にもとづき、デスクや什器・OA機器の配置を考えます。

基準寸法をもとに、ゆとりのあるスペースを確保しつつ、間延びしないように適度に備品を配置することがポイントです。OA機器は共有スペースに配置し、文房具や印刷用紙、インクカートリッジなどOA機器の備品を収納する棚も設置しましょう。

バランスよく配置できるかどうかで、快適なオフィス環境になるかどうか決まるといっても過言ではありません。その際には、各備品の色調などコンセプトに合わせることも重要です。

・間取り図を作成して確認する

オフィスのコンセプト、面積配分、ゾーニング、動線計画、備品の配置などすべての整理ができたのち、間取り図を作成してイメージ通りのオフィスレイアウトになっているか確認します。

特に各ゾーンの面積配分とゾーンの関係性、動線に問題はないかチェックすることが重要です。合わせて、什器や備品を設置した際に適度なスペースがあるのか確認しましょう。

まとめ

今回は、オフィスレイアウトのタイプと、オフィスレイアウトの計画するうえでのポイントなど解説しました。

今回ご紹介したとおり、オフィスレイアウトにはさまざまなタイプがあります。それぞれ特徴があるため、目的に応じて最適なレイアウトを選択するとよいでしょう。

オフィスレイアウトを進めるうえで、目的のほかにもコンセプトを明確にし、オフィスの面積配分、ゾーニング、動線、寸法を考えることが重要です。こうした点を踏まえれば、従業員が働きやすいオフィス環境を整備できます。

オフィスレイアウトが必要な際には、この記事を参考にして最適なオフィス作りをしてみてください。

リバネスの

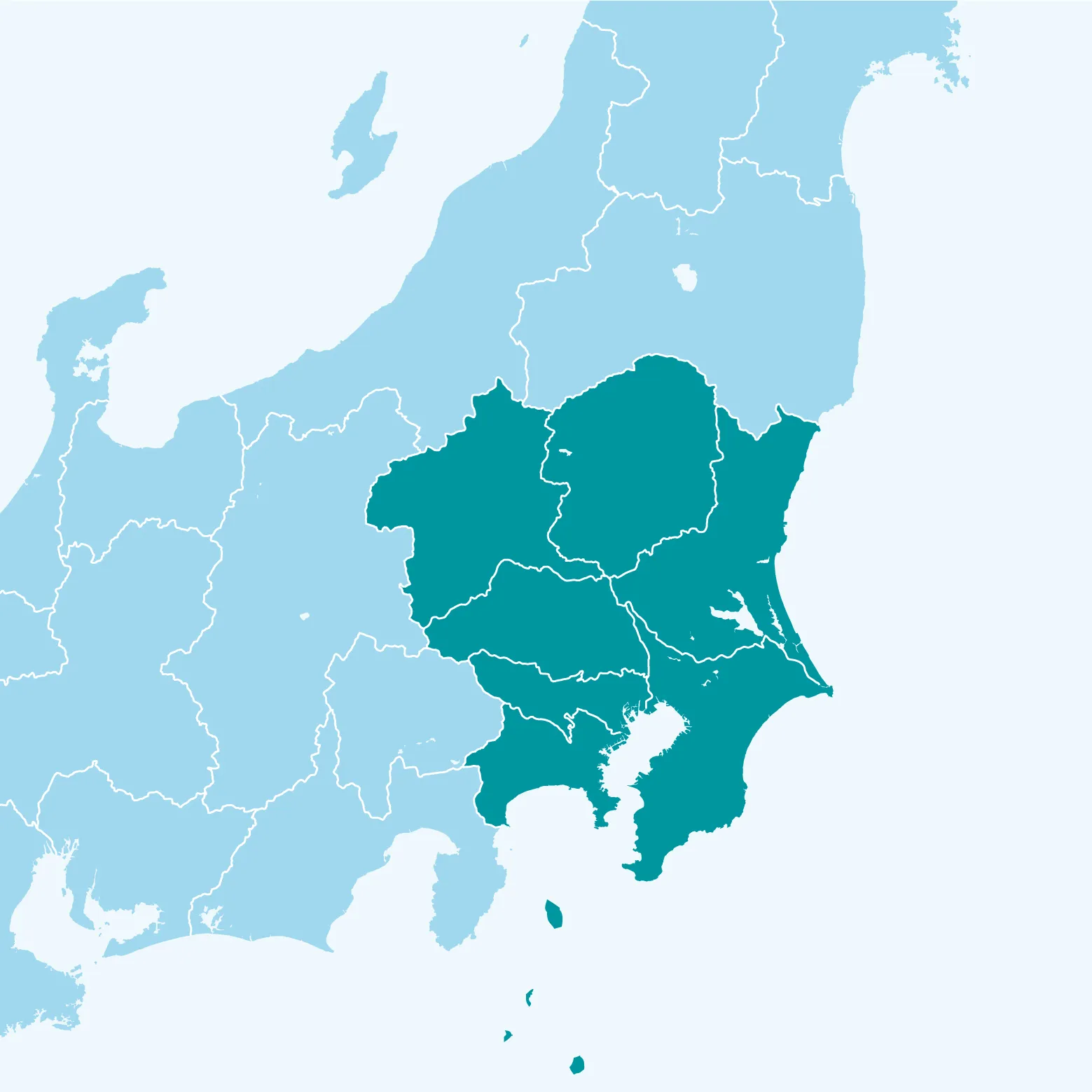

対応エリア

東京・埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城・千葉の関東全域を中心に全国各地で対応中!

軽鉄ボード工事をメインに、スパンドレル工事、GL工事、軽天工事、システム天井工事、資材運送を含め、幅広く対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

東京都、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、埼玉県、神奈川県、千葉県

東京・埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城・千葉の関東全域を中心に全国各地で対応中!

総合内装工事、軽鉄工事、各種ボード工事など内装仕上げ工事をメインにスパンドレル工事、GL工事、軽天工事、システム天井工事、資材運送を含め、幅広く対応しております。お気軽にお問い合わせください。

軽鉄ボード工事の

お困りごとは

今すぐお電話を!

03-6806-1986